オランダで増えるミニ森林 宮脇方式とは? その評価

ネットサーフィンしてたところ、オランダの都市部で「宮脇方式」と呼ばれる植林方法によって、小面積(テニスコート1面分ぐらい)の裸地を急速に森林化するプロジェクトが広がっているという、ナショナルジオグラフィックの記事が載っていました。この緑化プロジェクトにより、都市部での生物多様性保全やヒートアイランド現象の緩和、保水力の向上といった効果が期待できるそうです。都市のあちこちに小さな森林がある光景は想像しただけでも涼し気で、一度歩いてみたいと思わされます。この宮脇方式とは、いったいどのような植林方法なのでしょうか?

この植林方法によって緑化を行っている「森のあるまちづくりを進める会」によると、宮脇方式とは、「その土地に従来から生息している種類の木を複数種類混ぜて、密に植える」方法 のようです。都市部では景観の観点から裸地状態が長く続くことが好まれません。そのため、密に植えることで、光資源をめぐる競争を促進し鉛直方向の急速な成長が期待できるということだと理解できます。

では「その土地に従来から生息している種類 」とは何なのでしょうか?これが実は宮脇方式の優れている点でもあり、批判の対象になる点でもあると僕は考えます。まず優れている点ですが、緑化工ではよく成長の早い外来種が用いられる傾向があります。この方法は確かに早期の緑化が可能となり土壌表面の被覆と言う意味では高い効果を発揮します。ですが、繁殖力や拡散力をどこまでコントロールできるか不透明な部分も多く、外来種が緑化部分以外に広がってしまう危険性が常にまとわりつきます。

一方で、地域的な在来種を用いることは、緑化速度はやや遅くなってしまうかもしれませんが、外来種の移入が無いため地域生態系の保全という意味で優れています。宮脇方式ではこの成長が遅いという欠点を、密植によって解決しているようです。また、地域性の樹種を植えることは、その土地の撹乱や害虫に対する抵抗性を持っている可能性のある樹種を選ぶことにつながり、結果としてイレギュラーに強い森林の創出が期待できます。

中川研究林で行われている在来植生を用いた高速道路法面の緑化試験

中川研究林で行われている在来植生を用いた高速道路法面の緑化試験

しかしながら、「その土地に従来から生息している種類 」 というのがいつのことを指しているのかという問題に直面することがあります。例えば里山林は「本来あるべき植生」ではなく、「人が適度に管理した状態で成立しうる植生」です。また、例え理想的な「あるべき植生」があるとしても、現在の立地環境には適していない場合もあります。こういった課題に直面した際、「その土地に従来から生息している種類 」 が本当に目的にあった樹種なのかどうかは十分に吟味する必要があります。

いずれにせよ、自然に対し徹底的な人為で対抗しようとしていた従来の考えとはことなり、自然の模倣や遷移に寄り添うこの姿勢は、これからの林業にも参考になるかもしれません。一見すると、目新しく見えるこのような姿勢ですが、実はこのスタイルを100年以上前から取り入れていた人たちが中央ヨーロッパにいました。

19世紀後半に生まれた生態学と林学を融合した先駆的思想

代表的なものが2つあります。一つが、ドイツの林学者カール・ガイヤーの思想とその影響を受けた「照査法」と呼ばれる森林管理方法。もう一つが同時期に同じくドイツの林学者アルフレート・メーラーが提唱した「恒続林思想」です。

(1)カール・ガイヤーと「照査法」

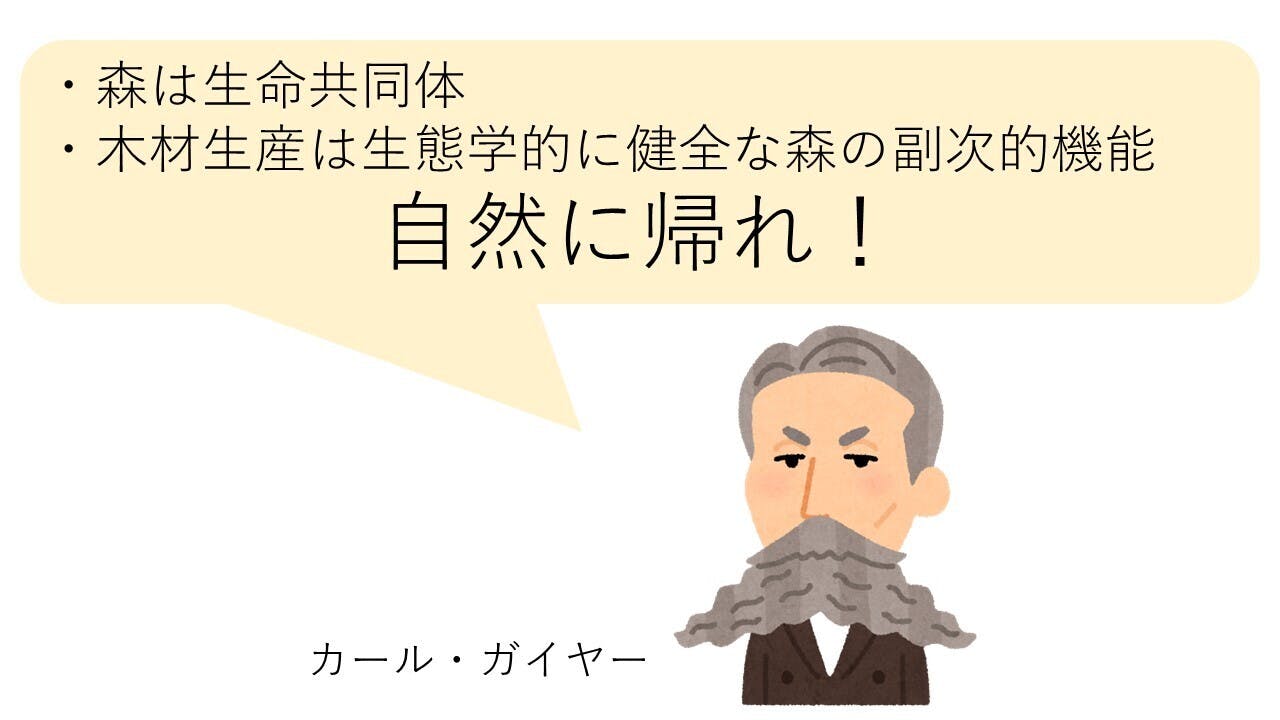

カール・ガイヤー(1822~1907)はそれまでの林業を、農業のように木を栽培しているに過ぎない※1とし、木材生産という単一的な目的の下で経理上の「理論」に基づいて行われている演繹的な従来の林業を批判しました。では、彼の理想とする林業とはどのようなものだったのでしょうか?村尾(2017)によると、彼の林業思想の要点は大きく次の5つがあるといいます。(以下引用)

①林業は農業とは全く異質の産業

②森林は樹木の単なる集まりではなくて「生命共同体」(レーベヴェーゼン)

③林業はあくまで合自然的かつ近自然的に営まれなくてはならない

④それによって自然の生産諸力はフルに活用される

⑤保続林業(持続可能な林業)も(中略)森林経理学的手法ではなくて、あくまで森林を健康な状態に維持するという生態学的手法によってこそ実現できる。(引用終)

つまり、木材生産は林業の唯一の目的ではなく、森林の諸生産機能を最大限保全したときに副次的に得られる産物にすぎないというのです。そして、森林の諸生産機能を発揮するためには森林を生態学的に健全な状態(恒続的)に維持する必要があり、理論ではなく現場の経験から得た自然に寄り添った手法で、こまめにフィードバックをかける帰納的な施業が必要だといいます。そのため、ガイヤーは「自然に帰れ」を標語としていました。

具体的には、主伐(メインの伐採)と間伐(手入れ用の伐採)という概念を取っ払い、継続的に少しずつ必要に応じて伐採する形になります。その際、林床へ光を届けるような施業を行い、天然更新を促し、それでも上手くいかない場合は補助的に植林も行うというスタンスをとっています。木材生産が「伐採」であると同時に次世代の資源になりうる「稚樹」の更新にもつながっているというわけです。とても100年前に提唱されたとは思えない進んだ思想ですね。びっくりします。

ガイヤーの思想は後に、森林の利用効率を恒続的に最大限発揮するため、林分の伐期を設定せずに、区画ごとに10年以下の短い期間で蓄積を査定し、その都度適した伐採量を決定していくという「照査法」に受け継がれました。実は北大の中川研究林にも1966年に設定された照査法試験林があり、現在も研究が行われています。

※1:現代においては生態系に配慮した農業も行われていることを断っておきます。また里山生態系など、農業自体が生態系の1要素であることも分かっています。

(2)アルフレート・メーラーと「恒続林思想」

森林美学

恒続林思想をご紹介するには、その前身ともいえる森林美学について触れておく必要があります。森林美学とは、これまたドイツの林学者ハインリヒ・フォン・ザリッシュ(1846~1920)によって林学の一部門として確立された分野で、森林に経済的、国土保全的な目的だけでなく美的センスも取り入れようという学問です。ザリッシュはこの森林美学を人工林で適用し、経済的な利益を追求することと美しい森林を作ることが対立するのではなく調和する、と提唱しました。

ザリッシュの森林美学に影響を受け、北大農学部の前身にあたる東北帝国大学農科大学の新島善直と村山醸造は、卒論で森林美学を取り上げました。新島は後に林学教授になると森林美学の講義を設定します。彼らの森林美学はザリッシュの影響は確かに受けているものの、模倣しているわけではありませんでした。天然林を重視している点や、日本の森林に応用している点、そして風景としての森林を重視していることなど、発展的な内容になっています。この森林美学の授業は今でも北大農学部の森林科学科で行われていて、僕も受講しました。当時は「『美』とかよく分かんないなぁ」と思いながら聞いていましたが(笑)、もう一度しっかり受けたいですね。

恒続林思想

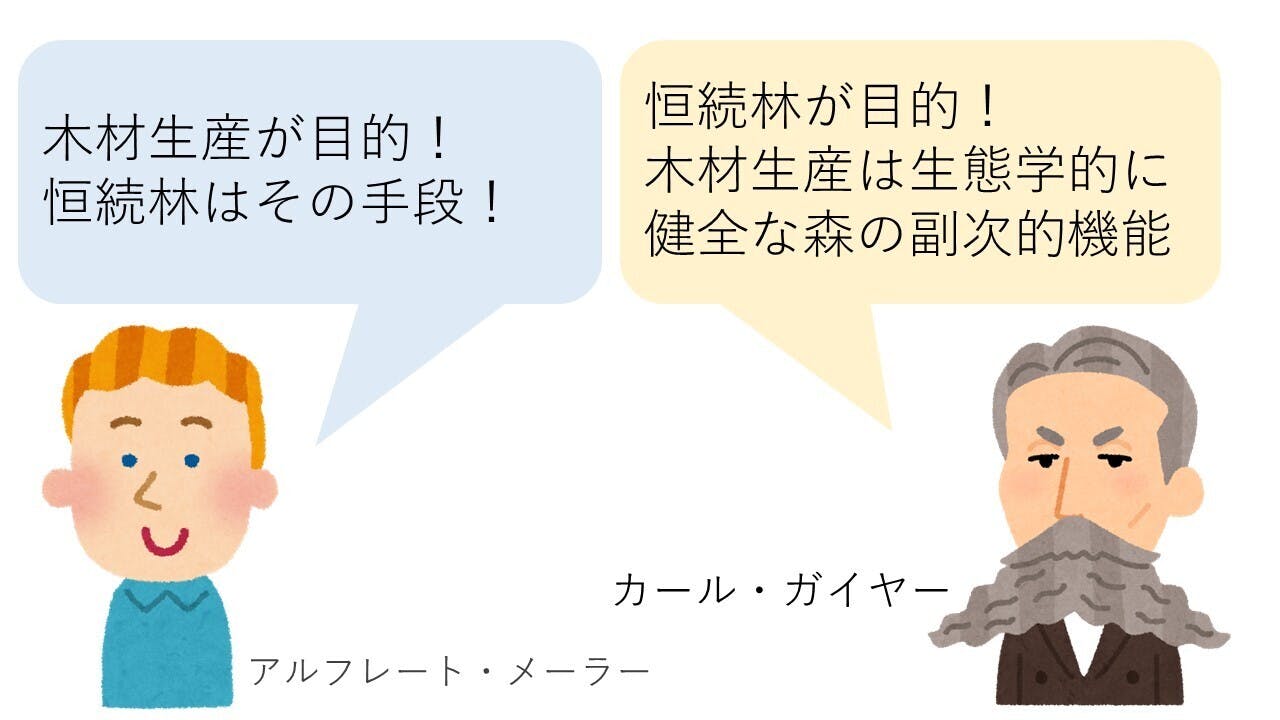

さて話を戻して、恒続林思想についてです。アルフレート・メーラー(1860~1922)は自著の「恒続林思想」の中で、「恒続林のみが森林美学の提起する諸要求を満足させられる」と言いました。恒続林思想はガイヤーの林業思想と重なる部分も多く、自身も『恒続林の理念がガイヤーの教示と刺激に従う限りにおいて、この理想は「自然に帰れ」の叫びとも合致する』としつつも、その文章のある章のタイトルが『造林の目標としての森林有機体の永続、それは「自然に帰れ」ではない』となっています。一体何が同じで何が違うのでしょうか?

まず合致するところは「森林有機体の恒続」です。メーラーもガイヤーも森林の諸生産機能を最大限発揮するためには、恒続的な森林を維持することが必要だとしています。そして恒続的な森林を目指す施業は全て「恒続林施業」と言えると、メーラー自身も言っています。しかし、ガイヤーが林業の目的をその「恒続性の創出」にある、としているのに対し、メーラーはあくまで「できるだけ多くの木材価値を生産すること」が林業の目的だとしています。

つまりガイヤーは「恒続性」を目的として、その副産物に「木材生産」を位置付けているのに対し、メーラーは「木材生産」を目的とし、その手段として「恒続性」を位置付けているというわけです。従ってメーラーは、木材生産のさらに効率的な手法があるのであれば「恒続林」は必ずしも必要ではないとし、「恒続林」を勧めるためにはその優位性を十分に提示する必要があるとしています。

またメーラーは先に述べた「森林美学」とのつながりを強調した点も特筆できます。彼は、照査法を大成した林学者(ビヨレイ)の次のような言葉を引用していました。『この森林は永続するからこそ、生産し活動する。生き生きとして強健なるがゆえに、美しい。そして、この森林を取り扱う林業家は、価値を追求しながら美に触れ、美の作品を創りながら、価値の作品を創る、類稀なる特権を持っている。同時に彼は、力であるところの調和を実現する』。林業とそれに従事する人々がいかに誇りを持って仕事しているかが伺える一節のように思います。日本でもこのような雰囲気になる日がくると良いですね!

ドイツ林業思想を生んだドイツ・ロマン主義

では、なぜこのような先進的とも思える林業思想がこの時期のドイツで生まれたのでしょうか?少々調べてみたところ、文化的な背景が関係しているようです。当時、ドイツでは人工、合理性、理性、画一性を重視する啓蒙主義が終わりを迎え、自然や固有性、多様性を重視するロマン主義による政治文化が広がっていました。このドイツ・ロマン主義では自然を、科学的に支配されるものではなく、それ自身が主体性を持つ生命体(有機体)として捉えられていました。その結果、自然を従わせるのではなく、寄り添うという前述のような林業思想が発展したというわけです。

エコロギー(エコロジー)の造語者とされるヘッケルは、個体生命の生死の集まりが普遍的生命(主体性を持つ大きなまとまりとしての生命体 )を存在させており、普遍的生命は時間的な生命の過程も兼ね備えているとしました。この考えは、ダーウィンの「種の起源」によって補強することができるため、ヘッケルはダーウィンの進化論の普及活動に積極的に取り組んだと言います。

ところが、ヘッケルとダーウィンの唱える生命概念には大きな違いがありました。ダーウィンは生命個体を文字通り一つの「個体」として捉えていたのに対し、ヘッケルは「国家や民族、人種等の集合体」として捉えていたのです。また、プラムウェル(1991)はヘッケルのエコロジストとしての重要な3つの思想について、『第一は、彼が宇宙を統一された調和的な有機体とみていた…。第二は、彼が人間と動物は同じ道徳と自然の地位を占めていると信じており、人間中心ではなかった…。第三は、自然が真理の源泉であり、人間生活の賢明な指針となるという信条を説いた…』とし、続けて『人間社会は、自然界の科学的観察によって提示される方向に沿って、再組織化されるべきであるという信条である。彼の影響力によって、エコロジズムは実行可能な政治的信条になっていくことができたのである。』と分析しています。

一見理想的な環境思想を掲げているように思えますが、ダーウィンとヘッケルの間の齟齬は、優生学へと発展し、後に取り返しのつかない悲劇を招いてしまいました。